Свободные и честные выборы могут казаться безусловной ценностью. Однако и в Беларуси, и даже в “образцовых” демократиях часть избирателей искренне поддерживает авторитарных лидеров и готова поступиться собственными правами. Почему так происходит и что с этим делать? Ответы — в новом выпуске “Лабиринтов автократии”.

Когда “справедливость” маскирует автократию

Многие поддерживают авторитарных лидеров не из любви к диктатуре, а ошибочно принимая их за защитников демократии. Нередко, особенно в бедных странах, ее понимают не как честные выборы, а как социальное равенство. Поэтому политики, делающие ставку на риторику “справедливости”, могут казаться подлинными демократами. Лукашенко, например, называет социальное равенство условием суверенитета страны.

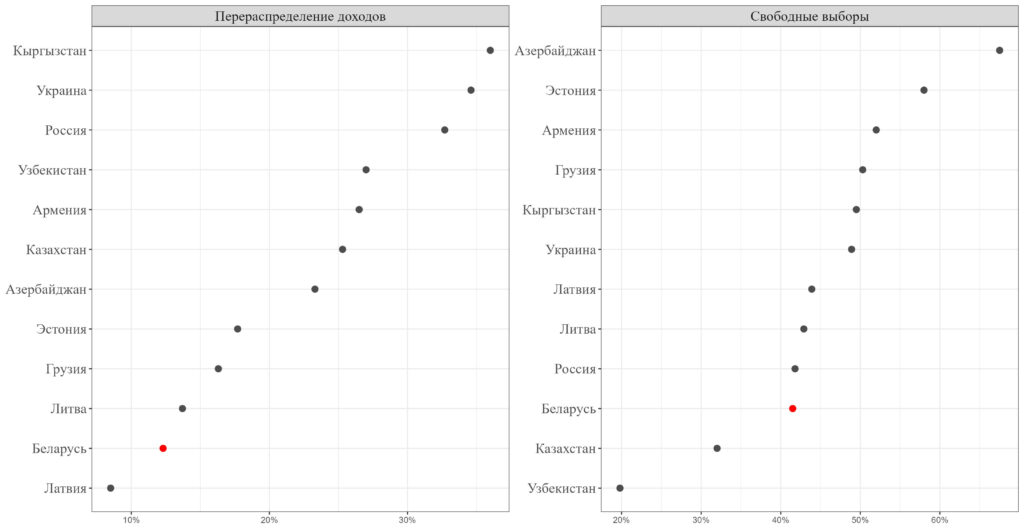

Подобным образом утверждения о перераспределении доходов от богатых к бедным позволяют китайскому однопартийному режиму выглядеть справедливым, что многие путают с демократичностью. Однако большинство беларусов не видит в демократии волшебную палочку, которая сделает всех богатыми — хотя в долгосрочной перспективе обеспечение прав и свобод действительно способствует устойчивому росту. В Беларуси лишь около 12.5% граждан считают перераспределение доходов ключевым элементом демократического устройства — один из самых низких показателей на постсоветском пространстве (ниже только в Латвии — 8.5%).

Представления граждан о ключевых элементах демократии — страны бывшего СССР

Одновременно менее половины беларусов называют свободные выборы основой демократической политики, что свидетельствует о довольно ограниченном понимании ее сути. Правда, подобная ситуация характерна не только для Беларуси. Даже в развитых западных странах доля граждан, видящих в честных выборах ключевую политическую ценность демократии, не так высока. Только в Германии их более двух третей, а вот в США — всего около 55%, во Франции — и вовсе 36%.

Экономический расчет против политических свобод

Поддержка авторитарных лидеров может быть и вполне осознанной — особенно в странах, переживающих экономические кризисы. Опросы в Латинской Америке показывают, что способность президентов обеспечить рост экономики позволяют им начать репрессии против несогласных. Ради стабильности граждане готовы мириться с цензурой, запретами на протесты и ограниченным участием оппозиции в выборах.

В таких условиях экономическое развитие становится главной ценностью, а демократическая политика с ее спорами и конфликтами начинает восприниматься как помеха компетентным лидерам. Неудивительно, что многие из них активно продвигают это ложное противопоставление через медиа, оправдывая репрессии необходимостью действовать эффективно.

Беларусь 1990-х годов хорошо иллюстрирует, как экономический коллапс может привести к власти популиста, который затем ее успешно узурпирует. А в России и сегодня немало людей продолжают поддерживать Путина — пусть и не одобряя все его решения — прежде всего опасаясь возвращения в “лихие девяностые”. Это не значит, что беларусы столь же сильно боятся постсоветского хаоса. Но сама логика “лучше стабильность, чем свобода” является ключевой угрозой для демократии.

Как лояльность «своим» кандидатам подрывает демократию

Еще одна ключевая причина, по которой граждане закрывают глаза на ущемление политических прав и свобод, — поляризация в обществе. Проще говоря, часть избирателей голосует за “своих” даже при нарушениях закона, лишь бы не пустить к власти “чужих”. Это часто подпитывается психологическим эффектом: неприязнь к другой стороне оказывается настолько сильной, что вытесняет трезвое понимание риска — свой кандидат может в итоге подорвать саму демократию.

Даже в США с их более чем двухсотлетней демократической традицией поляризация стала угрозой номер один для устойчивости институтов. Показательно, что лишь чуть более 10% американцев готовы отвернуться от “своего” кандидата на пост губернатора, если тот продвигает явно недемократические меры: например, манипулятивное перекраивание границ избирательных округов или управление через указы и директивы.

В Беларуси, по экспертным данным проекта Varieties of Democracy, уровень политической поляризации также крайне высок. Он сопоставим с США и другими странами с острым политическим расколом, например, с недемократической Венесуэлой. Там многие сторонники Мадуро продолжают поддерживать его, осознавая авторитарный характер режима, просто потому что не принимают оппозицию. Так и в Беларуси поддерживающие Лукашенко демонстрируют крайнее неприятие сторонников перемен.

Чтобы Беларусь после демократических перемен не скатилась обратно в авторитаризм, придется работать не только над институтами, но и с людьми. Понадобятся образовательные программы в школах и университетах, которые ясно объяснят ценность честных выборов, прав и свобод. Экономические реформы тоже должны быть постепенными, чтобы не вызвать всплеск недовольства и не подарить шанс новому авторитарному популисту. Наконец, обществу придется искать пути примирения между сторонниками прежней власти и сторонниками перемен. Без этого старые расколы будут продолжать создавать условия для появления новых авторитарных политиков.

Фото обложки: Василий Федосенко / Reuters.